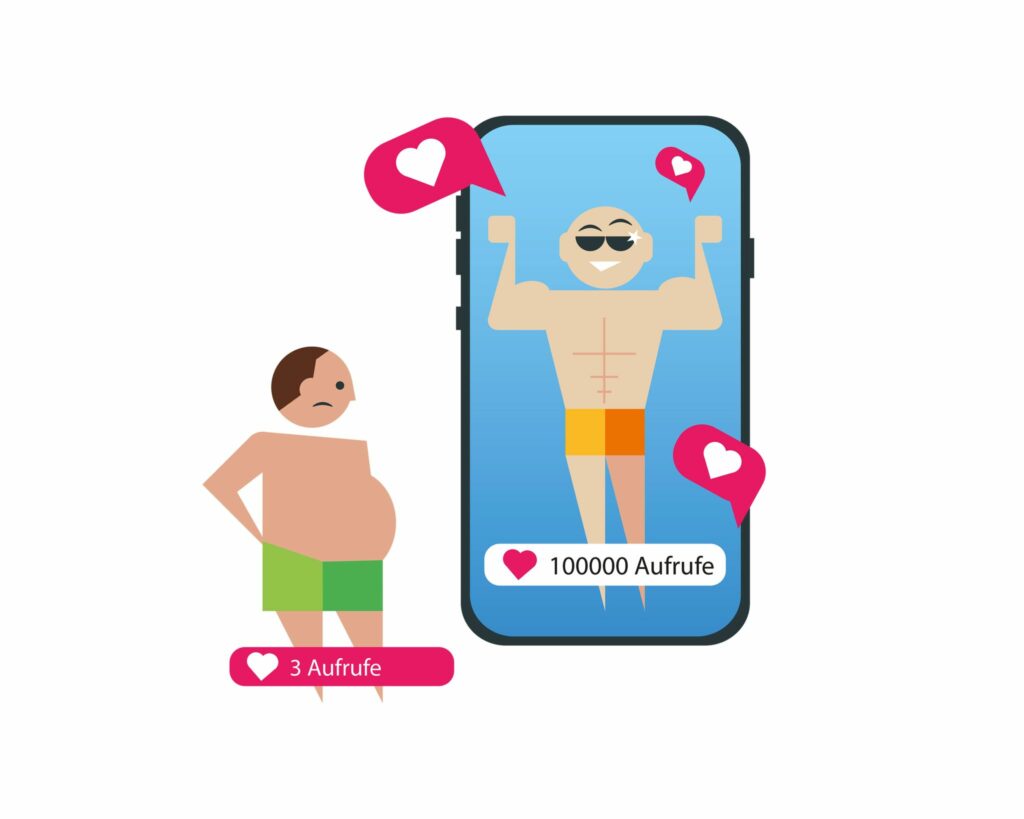

Vermutlich kennt das fast jeder: Man sitzt in Jogginghose auf der Couch und scrollt beispielsweise durch seine Instagram-Timeline. Die Menschen, die dort ihre Fotos teilen, sind meist hübsch, gestylt, machen tolle Sachen und grinsen glücklich in die Kamera.

Und man selbst? Man fühlt sich plötzlich unnütz und fehl am Platz, weil man eben selbst gerade nicht so tolle und besondere Dinge tut, sondern ungeschminkt zu Hause sitzt.

Dass die Menschen, die da ihre tollen Fotos teilen, jedoch nur einen selektiven Ausschnitt einer gewählten Realität zeigen, vergisst man oft, sagt die Psychologin Linda Leinweber aus Fulda. «Ist das so, nehme ich schnell nicht mehr wahr, dass das da auf dem Bildschirm eben nicht die Wahrheit ist», gibt sie zu bedenken.

Die 33-Jährige beschäftigt sich schon länger mit dem Phänomen, das den abstrakten Namen «Toxic Positivity» trägt und weiß, dass wir alle beeinflusst von Social Media sind: «Und da gibt es eben diesen Drang, dass alles immer positiv, toll, besonders und shiny sein soll. Ich glaube, sich davon abzugrenzen, ist eine tägliche Aufgabe.»

Auch ein «Wie geht’s?» wird mit «gut» weggebügelt

Ähnliches hat auch die Diplom-Psychologin Doris Röschmann aus Hamburg bei ihrer Arbeit erfahren. Sie nennt als Beispiel die Frage «Wie geht’s dir?». Auf diese würden nur die wenigsten Menschen mit der Wahrheit antworten.

«Dabei ist das Leben nicht immer nur schön. Man will sich jedoch nicht als schlecht gelaunten Menschen präsentieren, weil es ja bedeuten könnte, dass man mit den Schwierigkeiten des Lebens nicht zurechtkommt.» Daher laute die Antwort auf diese Frage meist: «Gut».

Vorgaukeln ständig guter Laune raubt Energie

Nur weil man sie nicht wahrnehmen will, seien die unangenehmen Gefühle jedoch nicht weg. «Immer so zu tun, als hätte ich gute Laune, ist aber anstrengend und auf Dauer ungesund. Ich deckle damit etwas in mir ab, und das kostet psychische Energie.» Die Folge können laut Röschmann zum Beispiel Schlafmangel bis hin zu Depressionen sein. Und mit sich selbst dauerhaft nicht ehrlich zu sein, könne langfristig das Immunsystem dämpfen.

Zudem sei es erwiesen, dass der Körper Dopamin – also Glückshormone – ausstößt, wenn wir beispielsweise auf Instagram positive Rückmeldungen in Form von Likes bekommen. Das verstärke quasi unseren Drang danach, nur schöne Dinge zu teilen. Wenn wir uns allerdings dazu zwingen, immer nur Positives aus unserem Leben zu zeigen und die Schattenseiten, die jeder Mensch hat, zu verstecken, dann erlauben wir uns selbst nicht mehr, schwierige Gefühle wie Trauer, Angst oder Hilflosigkeit zu spüren.

«Damit werden diese negativen Gefühle immer mehr tabuisiert – auch, wenn es sie nun mal gibt», sagt Leinweber. In ihren Augen sei das ein Grund dafür, dass psychische Krankheiten in unserer heutigen Welt so stigmatisiert sind. Es macht den Anschein, als sei man nervig oder nicht cool, wenn man über negative Gefühle spricht. «Jedoch ist das offiziell ein Teil unserer Gesellschaft und wir sollten anfangen, da Transparenz reinzubringen, sonst haben wir überhaupt nicht die Chance, das zu heilen.»

Vorm Schlafengehen Smartphone meiden

Um auf Social Media nicht von den immerzu positiven Bildern heruntergezogen zu werden, empfiehlt Linda Leinweber: «Erstens würde ich es vermeiden, mich vor dem Schlafengehen noch groß und lange am Smartphone aufzuhalten. Und man sollte darauf achten, welchen Content man sich anschaut.» Bei all den Risiken, die Social Media mit sich bringt, gebe es auch Kanäle, die inspirieren.

Denn kein Leben ist immer nur schön und toll. Wenn wir das jedoch permanent vorgehalten bekommen, dann kann das viel mit uns machen. Ziel sei es laut Leinweber, alle Gefühle, die wir haben, wahr- und ernstzunehmen und dann zu regulieren. «Es ist natürlich eine Herausforderung, diese Fähigkeit zu entwickeln», sagt Leinweber. Aber, wenn die Alternative ist, abzustumpfen und gar keine Gefühle mehr wahrnehmen zu können, dann ist das wohl nur eine kleine Aufgabe.

Mehr Nachrichten

Cannabis-Getränke: Wie schneiden sie im Vergleich zu Alkohol ab?

Cannabis als mögliche Behandlungsmethode bei Angststörungen

Medizinisches Cannabis bei erwachsenen ADHS-Patienten: Soziologische Fallstudie zur Cannabinoid-Therapie in Finnland