Nicht rechtzeitig arbeitssuchend gemeldet, eine Rechnung vergessen, einen Impulskauf nicht zurückgeschickt oder das falsche Bahnticket gebucht: Symptome psychischer Erkrankungen können im Alltag Zeit, Energie und bares Geld kosten.

Im Zusammenhang mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) nutzen Betroffene dafür den Begriff «ADHS-Steuer» (oft auf Englisch: «ADHD tax»). Der Ausdruck soll die versteckten Kosten verbildlichen, die typischen Symptomen wie Vergesslichkeit, Unorganisiertheit, Prokrastination, Impulsivität oder sogenannter Zeitblindheit geschuldet sind.

Das Prinzip lässt sich auch auf andere psychische Erkrankungen übertragen. Zu den unsichtbaren Kosten vom Leben mit Depression, Angst-, Zwangs- oder Aufmerksamkeitsstörungen zählen dabei nicht nur finanzielle Einbußen, sondern auch verlorene Zeit, sozialer Rückzug und eine eingeschränkte Lebensqualität.

Die Kosten-Nutzen-Abwägung

Dass psychische Erkrankungen «Kosten» verursachen, klingt technisch. In der Psychotherapie ist dieser Blick jedoch geläufig. Dort wird häufig gemeinsam mit dem Patienten eine Kosten-Nutzen-Abwägung vorgenommen: Welche Vor- und Nachteile hat die aktuelle Situation? Das fördert das Verständnis für die Erkrankung und kann die Motivation zur Veränderung stärken. Oder anders gesagt: Wie lassen sich die Gewinne erhöhen und die Kosten verringern?

«Das Symptom einer psychischen Erkrankung kann einen im Alltag behindern, aber gleichzeitig Dinge möglich machen, die ohne die Krankheitszeichen weniger denkbar wären», sagt der Psychotherapeut Enno Maaß. Ängste etwa könnten zwar einschränken, führten aber mitunter dazu, dass das Umfeld unterstützend einspringt.

Das ist kurzfristig ein Gewinn. «Langfristig führt es aber dazu, dass man das Problem nicht angeht», sagt der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV). Der Patient verfestigt seinen eingeschränkten Aktionsradius.

Verlorene Zeit, entgangene Glücksmomente

Die versteckten Kosten psychischer Erkrankungen finden sich nämlich oft auch auf emotionaler und sozialer Ebene. Psychische Krankheiten sind nach wie vor häufig mit Scham, Schuldgefühlen oder Stigmatisierung verbunden. Viele Betroffene ziehen sich zurück.

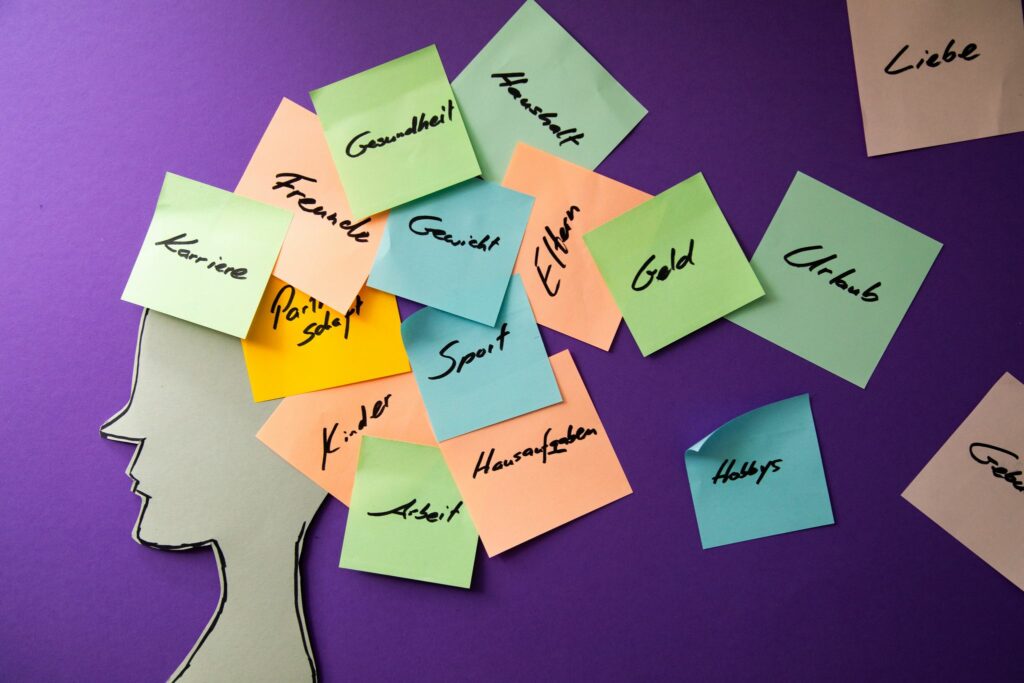

Wer zudem ständig grübelt und sich in Gedankenkreisläufen verliert, kann sich häufig schlechter organisieren oder schiebt Aufgaben auf. So wird teils auch Alltägliches zur Herausforderung.

Mitunter entgehen einem Glücksmomente. Ein Beispiel: Zwar nimmt man sich vor, etwas Angenehmes zu unternehmen, verschiebt das aber ständig oder hat keine Kraft, sich aufzuraffen. «Das Problem ist, dass das oft mit dem Charakter verbunden wird und Außenstehende meinen, die Person sei faul», sagt der Arbeitspsychologe Sebastian Jakobi. «Das denkt derjenige dann manchmal auch von sich selbst.»

Andere Kosten wiederum entstehen nicht nur indirekt, sondern ganz konkret: durch Impulskäufe oder Suchtverhalten, Mahngebühren wegen verpasster Fristen oder Umzugskosten infolge häufiger Jobwechsel.

Die berufliche Entwicklung kann ins Stocken geraten. Manche bleiben im Job unter ihren Möglichkeiten, weil sie sich aus sozialer Angst nicht trauen, nach einer Beförderung zu fragen oder ihre Leistungen sichtbar zu machen. Hinzu kommen Stress, Schwierigkeiten im Team, fehlende Anerkennung und verpasste Chancen.

Mit Therapie und Selbstakzeptanz zur Problemlösung

Die meisten psychische Erkrankungen sind gut behandelbar. Ein erster Schritt kann darin liegen, zu erkennen, dass eine Behandlung notwendig ist. Reine Selbsthilfe sei meist nicht zielführend, meint Maaß. Ideal sei professionelle Hilfe in Form von Therapie oder Beratung. Daneben ist auch Selbstakzeptanz wichtig: Fehler sind menschlich, Vorwürfe helfen nicht weiter.

Im Alltag können zudem zeitliche Puffer entlasten, die bewusst zur Erholung eingeplant werden. Auch feste Strukturen, etwa ein Stundenplan mit Pausen, helfen dabei, sichtbar zu machen, wofür Zeit aufgewendet wird.

Geht es um finanzielle Kosten, ist Planung entscheidend. Daueraufträge oder Einzugsermächtigungen können helfen, Fristen einzuhalten, rät Jakobi. Voraussetzung dafür sei allerdings ein finanzieller Puffer. «Den muss man sich natürlich erst aufbauen», sagt der Arbeitspsychologe.

Personen, die vor allem nachts grübeln, empfiehlt Jakobi ein Notizbuch neben dem Bett. Die Idee dahinter: Gedanken, die man – auch stichwortartig – aufschreibt, sind aus dem Kopf. «Wenn man wach ist, kann man daran weiterarbeiten und falls die Gedanken wieder aufkommen, sieht man, dass meistens nichts Neues dazukommt», sagt Jakobi. Außerdem ist Jakobi zufolge Achtsamkeitstraining ratsam, das oft von Krankenkassen bezuschusst wird.

Wo es konkrete Hilfe bei finanziellen Problemen gibt

Wer durch psychische Erkrankungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, muss damit nicht allein bleiben. Man kann auch bei städtischen Sozialberatungen oder kirchlichen Trägern niedrigschwellig Gesprächsangebote bekommen, so Jakobi, vertraulich und kostenlos. Bei Schulden oder drohenden Zahlungsausfällen helfen etwa kommunale Schuldnerberatungen sowie Angebote der Wohlfahrtsverbände (zum Beispiel Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt oder der Paritätische Wohlfahrtsverband). Sie beraten zu Haushaltsplanung, Schuldenregulierung, Mahn- und Inkassoforderungen oder auch zu Sozialleistungen.

Auch eine sozialpsychiatrische Beratung kann sinnvoll sein. Diese wird vielerorts von Kommunen angeboten und hilft dabei, finanzielle, gesundheitliche und soziale Probleme gemeinsam zu ordnen und passende Hilfen zu finden.

Bei akuten Belastungen oder Überforderung können Betroffene sich außerdem an niedrigschwellige Angebote wenden – etwa an psychosoziale Beratungsstellen, kirchliche Träger oder telefonische Beratungsdienste. Wer berufstätig ist, kann prüfen, ob der Arbeitgeber ein Mitarbeiterunterstützungsprogramm anbietet. Diese Programme vermitteln anonym Beratung – auch zu finanziellen Sorgen, die mit psychischer Belastung zusammenhängen. Betriebs- oder Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und Betriebsarzt sind dafür geeignete Ansprechpartner.

Wie Angehörige unterstützen können

Entlastend kann auch der Austausch mit nahestehenden Menschen sein – vorausgesetzt, sie hören zu und begegnen dem Problem akzeptierend. Angehörige seien jedoch oft selbst betroffen und könnten deshalb nicht immer unvoreingenommen reagieren, so Jakobi. Aber «Angehörige können helfen, indem sie nicht stigmatisieren, sondern die Kosten aufzeigen», sagt Maaß.

Wenig sinnvoll ist, Familienangehörige zu bitten, einen bei Rechnungen zu unterstützen oder von Impulskäufen abzuhalten. Maaß: «Dann gibt die Person die Verantwortung ab, es entstehen Schwierigkeiten mit dem Umfeld, Impulskäufe werden noch wahrscheinlicher.» Gerade bei Suchterkrankungen könne sich das Problem so verstärken.

Mehr Nachrichten